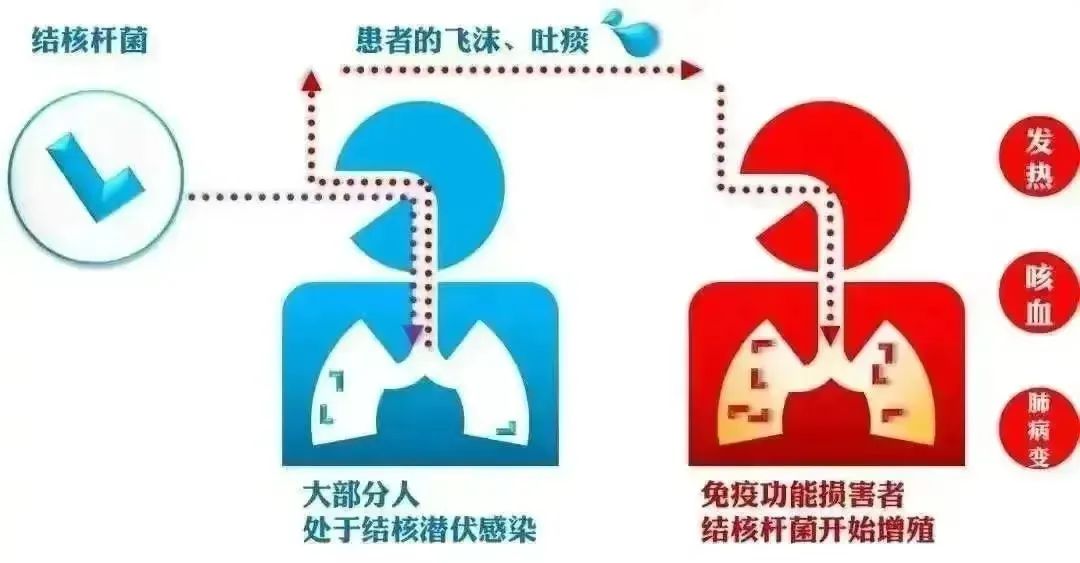

结核病又叫“痨病”,是由结核杆菌引起的一种慢性感染性疾病,以肺结核最为常见,主要病变为结核结节、浸润、干酪样病变和空洞形成。临床多呈慢性过程,表现为长期低热、咳痰、咯血等。

一 病毒流行病学特征

◆传染源:主要是排菌的肺结核患者(尤其是病原学阳性、未经治疗者)的痰液、飞沫。通常将与病原学阳性肺结核患者在其确诊前3个月至开始抗结核治疗后14天内有过直接接触的家庭成员、同事等归为肺结核密切接触者。

◆传播途径:以呼吸道传播为主。肺结核患者咳嗽、喷嚏排出的结核杆菌悬浮在飞沫核中播散,健康人吸入可致感染;痰干燥结核杆菌随尘埃吸入也可感染。

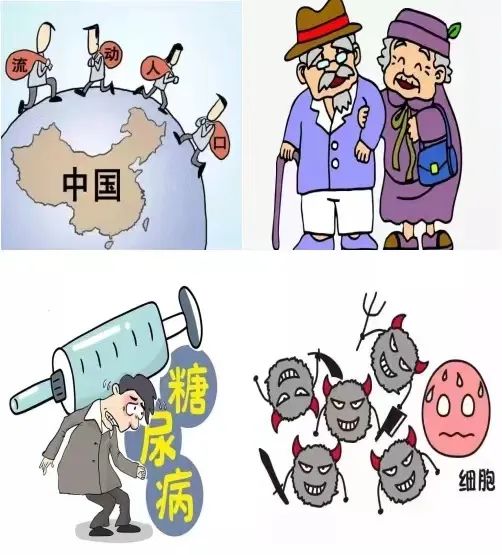

◆肺结核高危易感人群可分为四大类:

一、流动人口。因结核杆菌可在空气中存在数小时,在人群密度较大的情况下,若存在肺结核患者,会增加流动人口感染的风险。

二、老年人。体质弱,免疫功能减弱,感染结核菌容易发病。

三、糖尿病、艾滋病患者。这群人的免疫力比普通人低,据调查,3%的糖尿病患者患有肺结核,比例是普通人的3-18倍。

四、使用免疫抑制剂的患者。像肿瘤、哮喘、红斑狼疮等患者,因为使用了免疫抑制剂,抵抗力低下,因而患上肺结核的比例也很高。

二 临床辅助检查

◆胸部影像学检查:

对有肺结核可疑症状者可直接接受胸部影像学检查(拍摄胸片、DR、CT)。

注:如有2周以内胸片,可借阅其胸片,不需再拍胸片检查。为减少放射线对低龄儿童损伤,对0~14岁儿童要先进行结核菌素试验或者γ干扰素释放实验。(试验强阳性者,再进行影像学检查,拍胸部正位片一张;胸部正位片显示异常,加拍一张侧位片)。

◆结核病实验室检查:

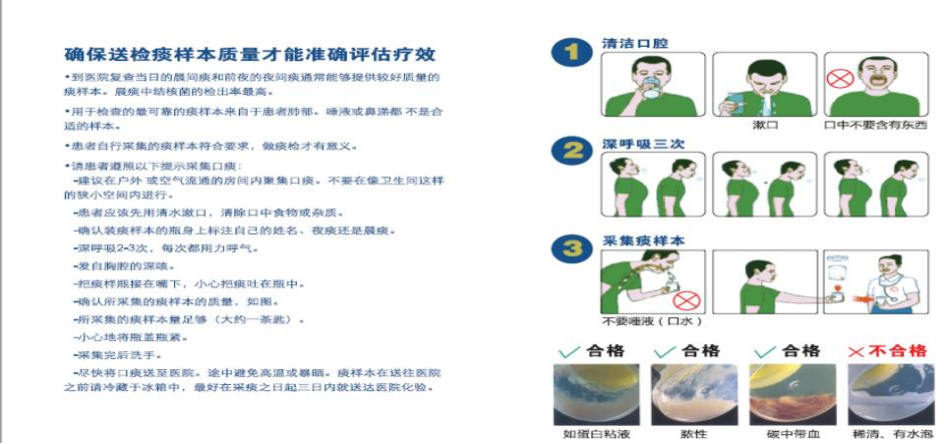

一、病原学检查

•痰标本:3份,即时痰、夜间痰、晨痰

•涂片、培养、分子生物学核酸检测

注:正确采集痰样本送检;痰病原学检查,是结核病诊断的金标准。

二、耐药性检测

对象:病原学阳性患者

方法:分子生物学核酸耐药检测

传统药敏试验检测

三 临床分型

◆原发性肺结核:

为初次感染后发病的肺结核。包括原发综合征及胸内淋巴结结核。

◆血型播散型肺结核:原发感染后潜伏于病灶中的结核杆菌进入血液循环或因肺及其他脏器活动性结核病灶侵袭淋巴道而引起,包括急性、亚急性及慢性血行播散型肺结核三种类型。

◆继发型肺结核:由初染后体内潜伏病灶中的结核杆菌重新活动和释放而发病,是成人肺结核的最常见类型。

◆结核型胸膜炎:是结核杆菌及其代谢产物进入处于高度过敏状态的胸膜引起的炎症。

◆气管、支气管结核:支气管结核是指因结核分枝杆菌感染气管或支气管导致的疾病,包括气管、支气管粘膜及粘膜下层的结核病。

四 院内防控怎么做?

1 早发现、早隔离、早报告

对有咳嗽、咳痰等症状2周及以上患者进行结核病筛查,安全隔离,期间做好呼吸道传染病防护措施,符合诊断的应及时规范填写《传染病报告卡》,并转诊至辖区内定点医疗机构治疗。

2 医护人员标准预防

医务人员按照标准预防预防原则,根据暴露风险适当的采取个人防护,在工作期间佩戴医用外科口罩,注意咳嗽礼仪。

3 手卫生

在给每位患者治疗前后,在接触呼吸道分泌物后,以及不同部位的治疗、护理操作前后均应进行洗手及手消毒,牢记戴手套不能代替手卫生,脱去手套后立即洗手或手消毒。

4 环境清洁消毒处置

每日对病房环境、患者的床单位使用500-1000 mg/L有效含氯消毒剂及时进行消毒擦拭,遇污染时加强消毒,增加清洁消毒频次。

5 通风/空气消毒处置

应采用自然通风(或)机械通风,加强诊疗场所的空气流通,必要时用空气消毒机进行空气消毒。

全程规范化治疗,既可以治愈,还能避免疾病的传播。

订阅号

订阅号

公众号

公众号