可吸收降解支架帮助冠心病患者告别“金属心”

近日,我院心血管一科专家团队为一名40岁的男性冠心病患者成功植入生物可吸收支架,该手术是我院独立完成的首例心脏“生物可吸收支架”植入术。

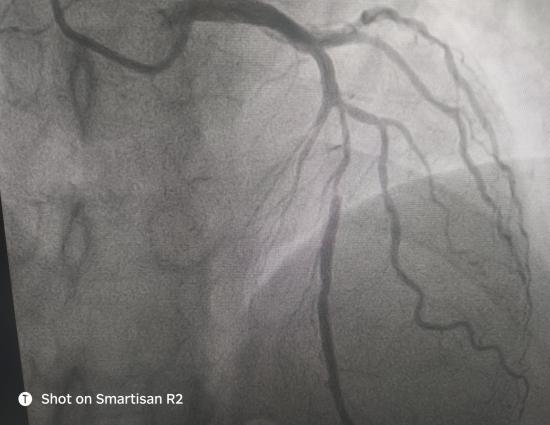

陈先生因反复胸部闷痛不适到我院心血管一科门诊就诊。根据陈先生的症状,主诊医生孔令秋考虑为冠心病,收治入院。住院后,通过冠脉造影检查,发现其心脏血管前降支中段堵塞面积达95%以上,血流淤滞缓慢,患者随时有发生心肌梗死,严重的情况下甚至猝死的可能。患者需要在病变处植入支架,解除狭窄状态,恢复血流,改善心肌供血,缓解相应症状,可是陈先生及家属对会在血管里陪伴一生的“金属心”顾虑重重。

“一想到那个金属的支架要与我终身相伴,我就非常难受,我实在没有办法接受这样的手术。”

对此心血管一科副主任(主持工作)殷拥军、副主任孔令秋以及科室介入手术团队根据他的病况并与其充分沟通后,提供了两种手术方案,最终陈先生及家属选择了“生物可吸收支架植入术”。

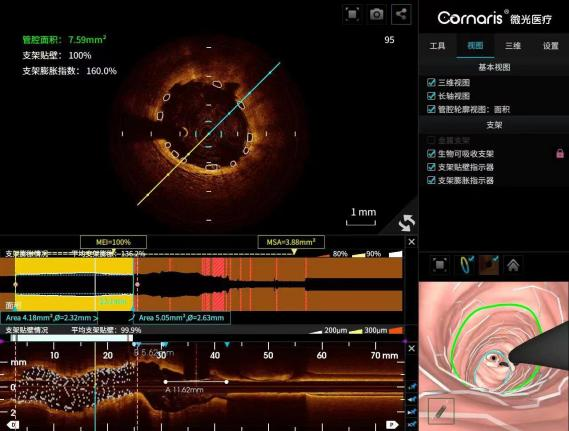

“此次手术在支架植入前采用了三维光学相干断层扫描(OCT)技术,一般来说术后2-3年内,支架在完成‘使命’后,将自行降解成水和二氧化碳,并被组织完全吸收。这样就让我们的冠心病患者不在担心自己终身都是金属心了。”殷拥军介绍道。

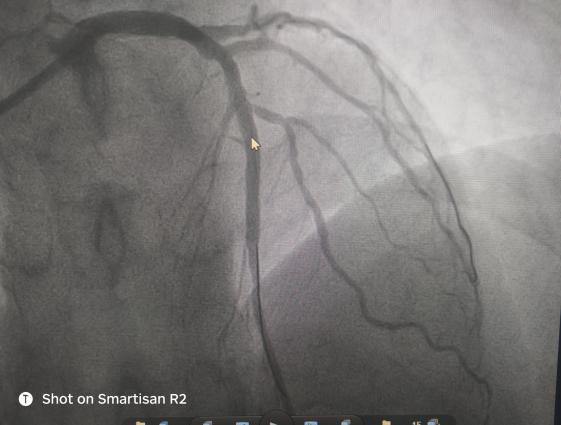

随着术后支架贴壁良好,病变处狭窄状态解除,三维OCT检查示狭窄处面积的减少,冠脉血流恢复正常,意味着我院第一台独立完成的心脏“生物可吸收支架”植入手术圆满成功,是我院心脏介入治疗的一个重大技术突破。

支架术前

支架术后

介入术前

介入术后

医学小贴士

该生物可吸收支架是由中国科学院院士葛均波教授带领研发团队历时15年研发,系国内第一款有完全自主知识产权的支架。手术最大的亮点在于:它的材料选用完全可降解的高分子聚合物——左旋聚乳酸(PLLA),其与传统支架方式区别在于,术后2-3年内,该支架将自行降解成水和二氧化碳,并被组织完全吸收,不留任何支架异物在血管内。血管结构以及功能也将恢复至最自然的原始状态,真正由“血管再通”变为“血管再造”,使患者彻底告别金属心,给患者带来了新的治疗选择,避免众多患者的异物担忧。

此外,生物可吸收支架的架梁不能在X光下显影,与金属支架相比,不能耐受比支架自身尺寸更大(>0.25mm)的后扩张球囊进行后扩,因此,医生对于病变血管大小以及长度的准确判定、病变部位充分预处理成为手术的关键。

温馨提示

不是所有的冠心病患者都适用生物可吸收支架,适合病变时间不太长,血管没有严重钙化或迂曲患者;同时对血管直径及长度也有一定的要求。能不能植入可吸收支架,应由心血管病介入医生综合评估决定。

订阅号

订阅号

公众号

公众号